艺·文丨乡愁与笔墨:多重变革中的岭南水乡主题绘画(文/庄程恒)

乡愁与笔墨:

多重变革中的岭南水乡主题绘画

庄程恒(广州美术学院岭南美术教育研究院副研究员)

水乡,是传统山水画的常见主题之一。作为山水画分支,常称之为水村,多以表现小景为主,构图多取平远,内容为水边坡岸,配以屋舍,树木,远景或烟波浩淼,或层峦隐现。宋人小品《水村烟霭》《水村楼阁图册》等,即为此类之典型;亦有如赵孟頫《水村图卷》,以手卷形式呈现较为开阔的意境。明清以来,江南富庶,画家众多,以江南地域特点为基础的水乡主题绘画,成为此类题材的主流,也逐渐形成了水乡题材较为固定的格套。传统山水画中的水乡题材往往表现出一种对田园风光的向往,可游可居之外,更带有一种隐逸色彩和家园故土的眷恋,从而形成了水乡主题绘画的传统基调。进入近现代以后,水乡本身的景观和画家看待水乡的观念与表现手法也发生了很大的变化,因此,当我们今天把岭南水乡主题绘画作为一个认识本土山水或者风景艺术的一个切入话题时,必需考虑到时代变革、景观变革和绘画语言变革等多重因素,我们才能对此有更好的理解岭南水乡主题绘画的意义,以及这一题材探索为我们带来的启发。

元 赵孟頫 水村图卷

从江南到岭南:水乡绘画主题的现代传统

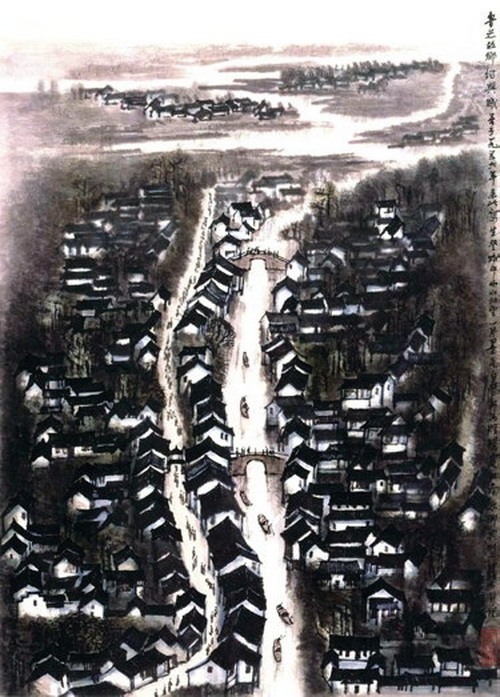

近现代以来中国社会的巨大变革,催生了美术革命,在一定程度上,对传统中国画,乃至整个民族美术的形式语言、内容题材等,都提出了新的要求。传统绘画中的水乡主题,也在这变革中,逐步突破它固有的构图、样式和观念。20世纪60到80年代间,李可染、宋文治、吴冠中在以江南地区水乡作为笔墨语言的“实验场”,展开了一系列个性化的水乡主题绘画实践,可为这一时期江南水乡主题绘画最具推进意义的画家。李可染的作品大多直接源自于写生,因而,江南水乡的地貌特征在他的作品中十分突出,沿河分布的房屋,灰瓦白墙,小桥人家,花丛树木中屋舍等极富江南特色的景观结构,在李可染的画中尤为突出。代表性的作品如《鲁迅故乡绍兴》(1961年)《杏花春雨江南图》(1961年)《春雨江南图》(1986年)等突出了江南烟雨的畅快淋漓与光影的透澈,在表现语言、笔墨特点、构图形式等取得新的进展,体现了他融汇中西的时代特征。相较于李可染,宋文治的江南水乡主题画作,多取材于苏州和家乡太湖一带,画法出于明清南宗山水传统,而又能鲜活扑捉江南水乡早春温润明媚,典型作品如《江南春早》(1964年)《太湖春晓》(1973年)《春潮》(1980年代)等。吴冠中较之前两者在画法和观念上走得更远,在江南水乡的描绘上,不仅有水墨,还有油彩。他以水墨描绘的江南水乡,以极为精简的点、线、面和色块对比,很好的营造江南特有的律动感,如《双燕》(1981年)的隽朗宁静;《江南小镇》不着笔于光影,而明媚阳光;《故乡苇塘》(1980年代)充满乡野气息,将江南水乡主题绘画的表现推向了更为表现性、抽象性和构成性的方向。不仅如此,他以油画表现的江南水乡,将油画描绘自然的直观、生动与中国写意精神结合,实现了“油画民族化”。吴氏对于江南水乡的描绘,因具有较强的现代感和较为广泛的传播,也引发了后来者对于水乡题材的认知和关注。值得注意的是,李可染、宋文治、吴冠中三人皆为江苏籍画家,他们对于以苏州为中心的江南水乡主题的描绘,多少带有本土情怀和乡愁意味也就不难理解。

李可染 鲁迅故居绍兴城

吴冠中 故乡苇塘

与此同时,地处五岭以南,珠江之滨的岭南地区,发达的水系,在珠江三角洲罗布着诸多水乡,因地理气候和人文习俗的差异而表现出不同于江南的另一种水乡景观。广东画家对于岭南本土水乡的描绘,虽没有同时期江南水乡题材那么集中,但在选题造景,表现趣味和手法等,在一定程度,也为后来岭南水乡主题绘画逐步成为一个专门题材,提供了很好的基础框架。关山月的《南国水乡》(1960年)《榕荫渡口》(1961年)《榕荫曲》(1962年)等就是典型的岭南水乡主题画作。尤其是《榕荫曲》一画,选取岭南最具典型的河边榕树作为近景,洗浣少女与远处过桥的牧童遥相呼应,既寻常而又真实,富有诗意,可谓岭南水乡最为精简的元素和图式,在后来者中有着重要影响。黎雄才的《广州郊区一景》(1961年),近景采用一河两岸的图式描绘广州荔湾的水乡景象,屋舍错落隐于茂林之间,舟楫停泊,家鸭遨游,一派夏日宁静;远处对岸,云水之间,林木丰茂,屋舍稠密,若隐若现。此外,略晚于关、黎一辈的岭南画家,如梁世雄的《水乡速写》(1962年)《故乡情》(1985年),陈章绩的《春闹葵乡》(1974年)等等,也是水乡主题绘画的精品,或对自然美的探求,或对乡情的赞颂,或对社会新貌的反映,体现了岭南画家对于乡土主题的关注,并在写实基础上赋予新意。岭南画派擅长写生,倡导深入生活,也促使本地题材成为画家关注的对象,岭南水乡主题绘画,正是基于这样的绘画传统和语境中,被一群年轻画家开掘出来,成为一时广东画坛的关注焦点。

关山月 容荫曲

彩笔乡传——容奇镇青年画家作品展

70年代初写生

城乡变革背景下的乡愁与岭南水乡主题的兴起

广府民系聚居的珠江三角洲地区是岭南最大的平原和水网最密集的地区,也是岭南水乡的典型代表。成片的桑基鱼塘或果林、商品性林木花卉等具有开敞的外部空间、具有浓郁广府建筑和岭南亚热带气候植被构成岭南水乡最具代表性的景观。作为改革前沿的广东,最为富庶的区域,也是最早发展民营企业的区域,也在珠三角成长开来,佛山的顺德就是其中的典型代表。自然资源的富庶和政策先行红利,成为这一区域地方意识自觉性萌发不可忽视的客观基础。

1987年在黑龙江美术馆举办顺德与林口县作品联展

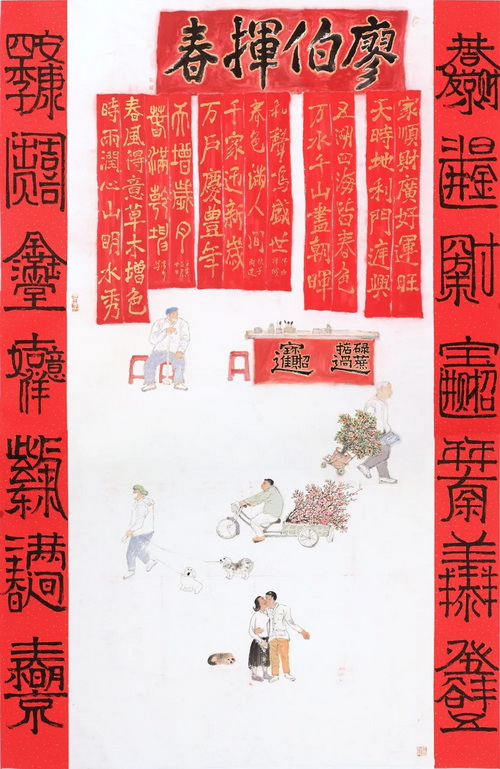

1983年,一个名为“彩笔乡情——容奇青年美术组作品展”在广东省博物馆展出,标志着一个来自广东顺德容奇镇的“业余”青年美术群体将岭南水乡主题绘画推向美术界的视线,被时任广东美术家协会主席的关山月誉为“大有希望的画坛新军”,并撰文从三个方面予与肯定:一是,容奇青年美术组坚持立足本土,坚持描绘自己家乡生活的诗情画意;二是,由于他们的创作从题材内容到艺术形式都来源于现实生活,没有陈陈相因的毛病,而且做到了民族风格、地方特色和时代精神的统一;三是,重视从生活出发,注重表现生活的艺术规律,通过令人赏心悦目的视觉形象去揭示生活的本质,力求做到形式美与内容美的统一。[1]显然,关氏的文章,对他们后来发展是有指导意义的。立足于本土,强调地方特色,关注生活成为了这批画家实践的重要原则。随后的1984年,其代表人物之一叶其青的作品《水乡曲》入选第六届全国美展,这在当时无疑是一种巨大的鼓舞和激励。1987年,“岭南水乡·塞北雪海联合画展”在哈尔滨举办,这是容奇美术组带着岭南水乡画集体走出岭南的第一回,同年该组集体获得“第三届鲁迅文艺奖一等奖”,来自权威机构的认同,也使得这个以岭南水乡为创作主题的画家群体,走向了更为专业化、职业化的道路。此后,这个画家群体成员不断拓展,并在全国美术活动中屡有佳绩,首先,在1989年,容奇镇承办“第七届全国美展”,当地画家叶其嘉、何婉薇合作的《街市百态》入选此次美展,此后几届美展中皆有当地画家以水乡主题入选,如陆驰的油画《家门前》入选第八届全国美展(1994年),陈安明的版画《水乡不夜天》入选第十届全国美展(2004)等。其次,多位画家如叶其嘉、叶其青、梁根祥等相继在中央美术学院美术馆和中国美术馆举办了水乡风情主题的个展,并最终于2005年在中国美术馆举办了以水乡风情主题绘画为代表的“顺德优秀美术作品展”,作为一次以一个地方水乡画为主体,在国家最高级别美术平台的集体展示。

1993年 《容奇镇水乡风情画研讨会》

值得注意的是,在1993年5月,在佛山画院的组织下举办了一次 “容奇水乡风情画研讨会”,该活动系统研讨水乡风情画画家群体的发展历程、艺术风格、地域特色以及未来画展前景。参与者除了当时未能到场的关山月和水天中之外,还有许多当时在美术和美术理论卓有成就的大家参与讨论,其中包括有夏硕琦、廖冰兄、黄笃维、汤小铭、罗宗海、林抗生、梁明诚、张治安、林丰俗、方楚雄、苏华、卢延光、梁江等等,即便在今日看来也是一次规模宏大的胜会。从此次会议研讨的内容可以看出广东美术界对于水乡风情这一题材的肯定,同时也注意到他们的成长壮大和时代变革的力量密不可分。据会议纪要指出了:“时代精神历史变革和经济力量,顺德着改革开放之先鞭,得改革开放之先利,毗邻港澳,华侨众多,经济繁荣,市场活跃,思想解放,目光敏锐,为容奇画的发展提供了强大的经济和精神动力。” [2]与此同时,那次讨论还注意到:“珠江三角洲地处沿海开放地区,发达的市场经济已经参与了世界经济的大循环,人们的思想观念正处在传统与现代衔接的历史时期,生活和工作方式新旧并存中西碰撞,走向现代的趋势特别明显,反映在容奇画的创作上,就出现了反映农村乡镇工业开发区迅猛发展的《老街》(叶其青),记录了南粤大地路通财通,渡口建新桥的《待渡》(雷辉明),描绘了水乡姑娘生活不断提高的《人想衣裳》(何婉薇),表现了当代农村新的消费要求的《乡间美容屋》(叶其青)等作品”。[3]显然,发端于容奇镇美术组而逐渐自觉以岭南水乡主题绘画为创作中心的画家群体对地方的自觉性和改革开放以来城乡的系列变化息息相关,工业化之后行将消逝或发生剧烈变化的家园水乡,成了画家心中的一种乡愁,守住乡愁,本身就成为创作表现的内在动力之一。在这种乡愁的笼罩下,画中不乏充满诗意的唯美格调。

叶其青 乡间美容屋

叶其嘉 蚕乡

因此,我们在这批表现岭南水乡主题绘画中,不难发现画家对于熟悉的家园的描绘上有两个值得注意的倾向,其一,对于细节的洞察,有一种独特的视野,让观者沉浸其中,去体会画中所设定的情景叙述;其二,对乡村景观的诗意化描绘,努力营造一种带有怀旧氛围的家园、田园。显而易见,岭南水乡主题绘画的生发和所受的关注,在一定程度上正是20世纪80年代以来中国乡土写实主义在地方美术的一种回应。

多元碰撞与岭南水乡主题绘画的新发展

进入新时代以来,随着现代策展机制的引入和艺术观念、文化的多元化发展,岭南水乡主题绘画作为一个创作题材的关注者早已不再仅限于本土画家。自2012年在顺德展出的“关注本土-岭南水乡书画展”之后相继于2013年在省文联展出“继往开来,其命唯新——顺德水乡画作品邀请展”、2015年在上海展出“岭南乡韵-容桂水乡画精品展”、2016年上海展出“岭南风-容桂水乡画优秀作品群展”、2017年在北京水立方展出的“墨彩岭南-广东容桂水乡画邀请展”,从容桂开始一路向北。在这其中有更多学院派画家的加入,更大范围的画家参与其中。在佛山艺术创作院的引领下,通过系列展览的策划组织,在呈现创作面貌的同时,画家的思考也得到了进一步的阐释。因为现代意义的美术创作,已不仅仅是画家个人的创作,更有可能是画家和策展、展览机制之间的互动。2015年至2017年间,“寻古追新:南方艺术家古村落写生作品展”(2015年)“问道岭南:南方艺术家古村落写生作品展”(2016年),以及佛山市文联主办的“在水一方:江南岭南水乡题材中国画作品展”(2017年)连续三年以水乡古村为主题的展览活动,通过写生、创作、研讨和展览的形式,对岭南水乡主题做课题化的研究和专题展览呈现。前两个展览活动,有着较大的相似性和延续性,参展画家在深入佛山境内松塘、仙岗、蓬简、马东等诸多水乡古村写生,画种虽以中国画为主体,但油画、水彩、瓷板等等表现方式也皆纳入其中,表现手法也各不相同,写实、抽象、表现不一而足,呈现了对于岭南水乡主题的不同创作手法和观念表达,充分体现了多元碰撞的结果。“在水一方”一展,带有较强的比较交流意识,既呈现了江南水乡的水墨淋漓,也看到了岭南水乡的故土温情,同为水乡,但因各自的文化积淀、自然景观、绘画传统的差异,而表现出艺术观念和手法的不同。2017、2018、2019年连续三年的“南方家园”系列展,将“自我”代入城市化浪潮席卷之后的水乡田园,从新的角度诠释岭南水乡,正如梁江在“南方家园”展览前言中所说:“沧海桑田之迁变,便是时代发展和社会前行。我们亟待反省的,是有没有新的体验和新的表达方式”。2021年,“诗意的凝视——岭南风情绘画作品展”推出段俊豪、邱大尉、孙文科、王永才、岳海喜等五位青年艺术家的水乡主题绘画,他们的作品表现出了不同于前辈本土画家的视觉体验和精神情感,为我们提供了当下岭南水乡主题绘画的新思考维度。不可否认,这些不同形式的种互动,也引发了岭南水乡主题绘画的新发展。首先,是更多岭南之外的画家走进岭南水乡,关注岭南水乡,描绘岭南水乡,丰富了岭南水乡这一题材的语言表达和观看视野。其次,在频繁的交流过程中,对岭南水乡的再思考和再定位,如何在本土之外看待和认识自身,也是画家需要持续思考的课题。其三,更为广阔的人文和社会背景中思考岭南水乡主题绘画的文化价值和艺术意义。随着城市化进程的推进,对家园故土的怀念,越来越为艺术家们所关注和反思,乡愁与笔墨的背后,是社会文化、城乡发展与绘画语言多重变革的叠加表征。

岭南乡韵——容桂水乡画精品长三角巡展开幕式现场

岭南风——容桂水乡画优秀作品展

寻古追新第一、第二届活动精彩瞬间

结语

岭南水乡主题绘画作为一个专门题材的绘画类型,其发展引发了广东乃至全国美术家的关注,也因此而关注岭南的水乡,并对社会变革下乡村景观的变化和城市化进程中水乡的逐渐消逝、衰落的提出进一步的思考。因此,作为一个绘画实践的个案,岭南水乡主题绘画具有自身的独特价值。一方面,它作为传统山水画科或风景的分支与地域主题相交叉,从而构成了主题的多重意味,这既是对传统山水现代转型的回应,也是对于地域绘画主题的深化发展。另一方面,作为独特的地域景观的描绘,岭南水乡主题绘画承载了改革开放以来乡村变革和观念变革的复合性图像表征,反映了艺术家对于家园故土的乡愁。随着新一轮的社会主义新农村建设和乡村振兴的相继推进,对乡愁的守望,更是对家园新生的期待,或将使岭南水乡主题绘画的再度成为美术界的热点,开创更有高度的艺术和文化境界。

壬寅雨水于鹏城梅村二安书屋

[1]关山月《大有希望的画坛新军——喜看顺德容奇镇<彩笔乡情>画展》,《羊城晚报》1983年8月22日第二版。

[2]《容奇镇水乡风情画研讨会》,《广州美术研究》1994年第2期。

[3]同上。

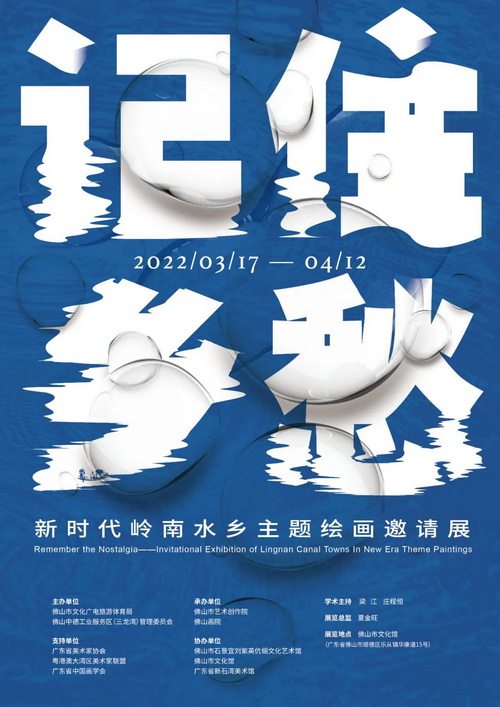

记住乡愁——新时代岭南水乡主题绘画邀请展

佛山市文化广电旅游体育局副局长张远征率队参观展览

部分参展作品欣赏

(按年龄排序)

汤集祥 《涌边人家》 纸本设色 66x66cm 19世纪60年代

陈永锵 《斜晖夕照》 纸本设色 180X140cm 1998年

【陈挥】 《田园》 布面油画 130X180cm 1994年

黄茂强 《水乡风景之一》 布面油画 50x50cm 2016年

叶献民 《逐浪》 油画 140x180cm 2019年

林永康 《风景写生》 亚麻布油画 60×80cm 2009年

龙虎 《荷塘晚霞NO.1》 纸本水彩 56x76cm 2018年

陈玉莲 《绿巷》 绢本设色 178x170cm 2004年

冯肇友 《南国水乡系列02》 水彩 57x76cm 2014年

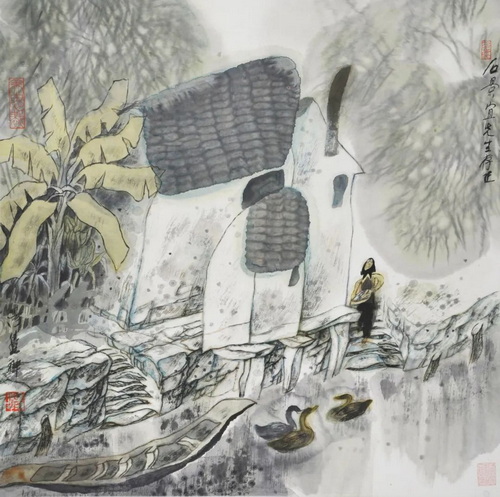

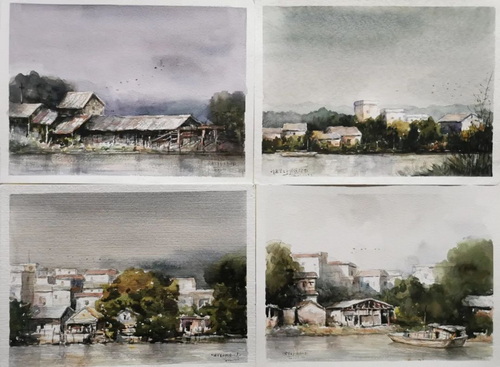

刘勇 《顺德水乡写生组画》 水彩 65x46cm 2021年

罗灵 《1970年代德胜河》 布上油画 235x175cm 2011年

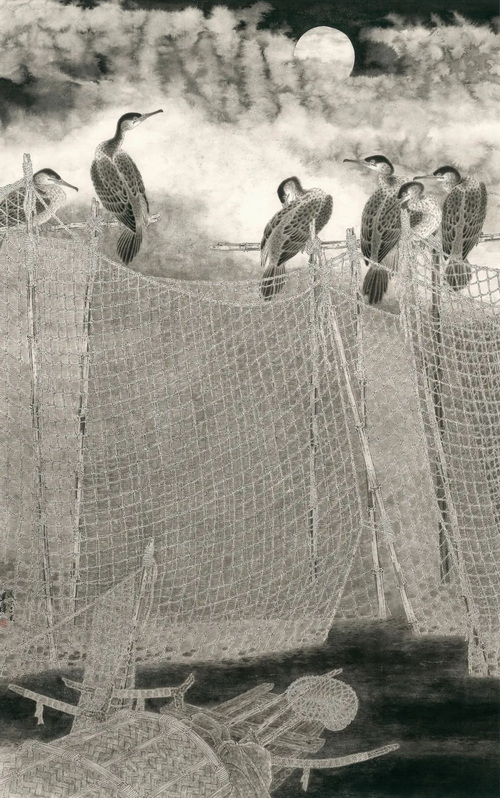

王军伟 《月是故乡明之二》 纸本 140x220cm 2019年

陈伟明 《迎春》 纸本设色 200x130cm 2022年

郑来喜 《珠江印象》 水彩画 79X55cm 2014年

孙文科 《南国春意》 中国画 136×68cm 2021年

周威 《雨后大墩村》 布面油画 60×120cm 2022年

岳海喜 《梦里岭南之一》 布面油画 80x120cm 2020年

end

来源 丨 佛山市艺术创作院

整理 丨 佛山市艺术创作院编辑组